歩くと脚がしびれる方へ — 【腰部脊柱管狭窄症】の原因・症状・治療ガイド

40歳以上で、200〜300m歩いただけで脚がしびれる・足がもつれる──少し前かがみで休むと急に楽になり、また歩ける。そんな経験はありませんか?それは「腰部脊柱管狭窄症(ようぶせきちゅうかんきょうさくしょう)」の典型的なサインかもしれません。加齢による椎間板や骨、靱帯の変化で神経が圧迫され、下肢のしびれや歩行困難を引き起こします。まずは症状を知り、適切な対処を始めましょう。

腰部脊柱管狭窄症とは

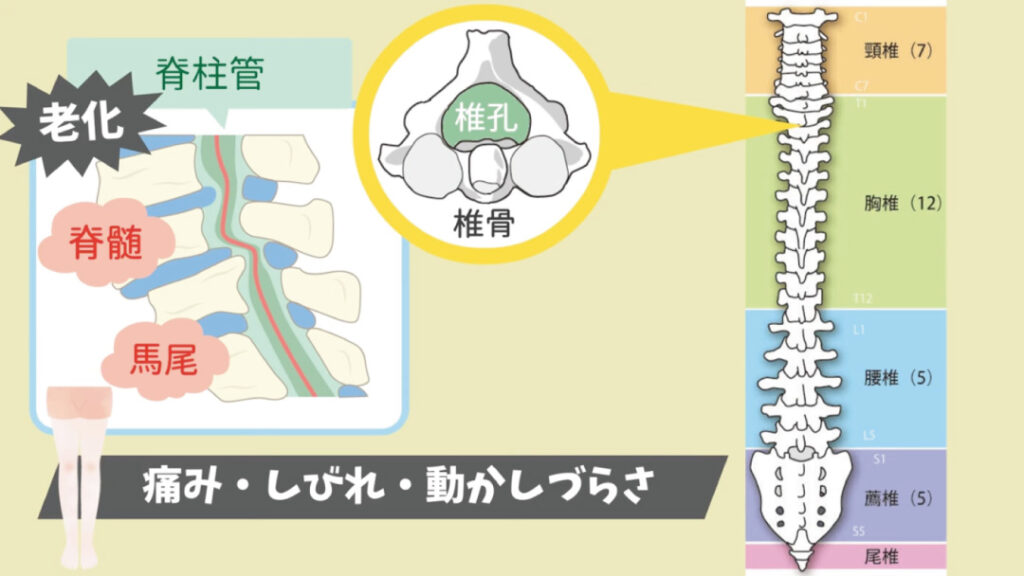

脊椎は椎骨(ついこつ)と呼ばれる骨が連なってできており、頭側から頚椎が7個、胸椎が12個、腰椎が5個、その下に仙椎・尾骨があります。各椎骨には椎孔(ついこう)という穴があり、それがつながって一本の「脊柱管」を形成します。脊柱管の中には脊髄と、それに続く馬尾(ばび)という神経の束が収まっています。加齢などで椎間板や椎骨が変形・変性して脊柱管が狭くなると、脊髄や馬尾神経が圧迫されます。馬尾神経は下肢まで伸びているため、腰椎で圧迫されると神経の血流が悪くなり働きが乱れ、足の痛み・しびれ・動かしにくさなどの症状が現れます。このように背骨の変形や椎間板の変化で脊柱管が狭まり神経が圧迫される病気を「腰部脊柱管狭窄症」と呼びます。

一般に、腰椎椎間板ヘルニアは若年層に多く見られる一方で、腰部脊柱管狭窄症は40歳以上の中高年に起こりやすいとされています。ただし、深部静脈血栓症(血栓性静脈炎)や動脈硬化症など血流障害でも似た症状が出ることがあるため、足の違和感や動きに異常を感じたら速やかに医療機関を受診することをお勧めします。

まずは病院を受診しましょう!

腰部脊柱管狭窄症の原因

腰部脊柱管狭窄症の主な原因は、加齢に伴う椎間板の変性や骨の変形、靱帯の肥厚や緩みです。馬尾神経の近くにある椎間板が膨隆・突出したり、椎間関節に骨棘(こつきょく)という棘状の骨の突起ができたり、脊柱管の背側に位置する黄色靱帯(おうしょくじんたい)が厚くなることで、脊髄や馬尾神経が圧迫されて狭窄の症状が出ます。

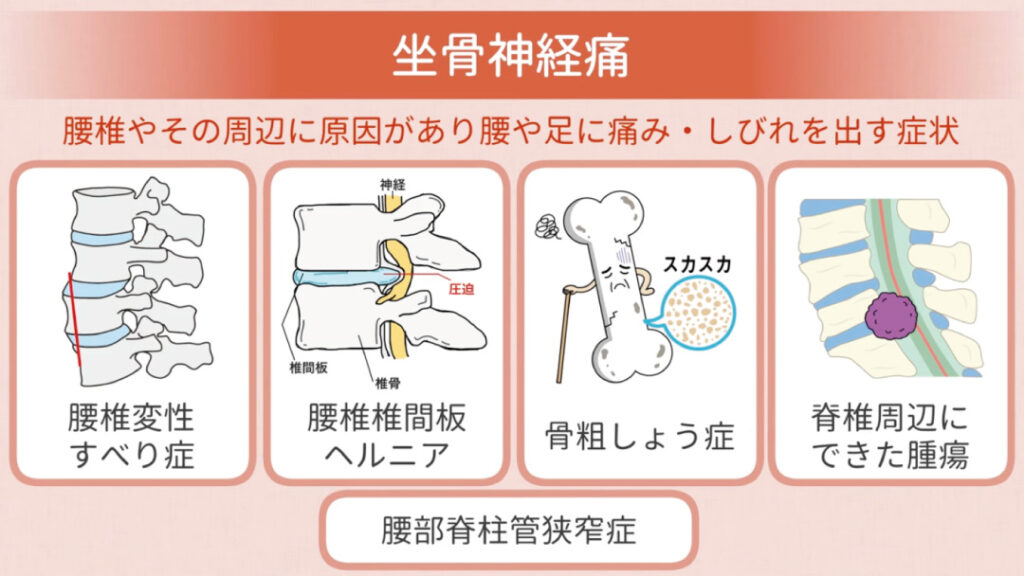

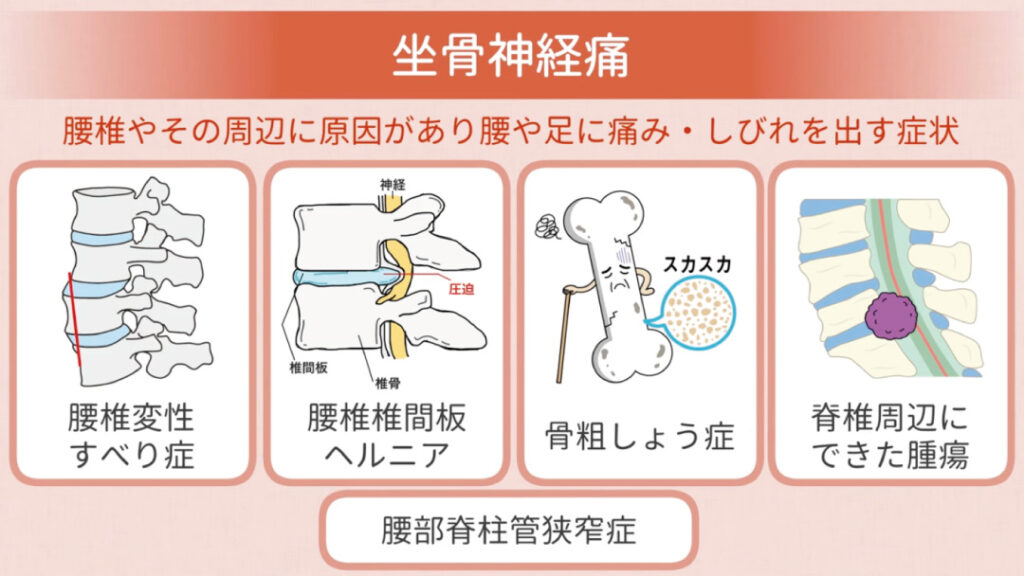

また、同様の症状を引き起こす病態としては、腰椎がずれて発生する腰椎変性すべり症、椎間板がはみ出す腰椎椎間板ヘルニア、骨粗しょう症、それから脊椎周囲に発生した腫瘍などが挙げられます。これらはいずれも腰や下肢に痛み・しびれを生じさせ、総称して「坐骨神経痛(ざこつしんけいつう)」と呼ばれることがあります。

腰部脊柱管狭窄症の種類

腰部脊柱管狭窄症は、神経が圧迫される部位に応じて三つのタイプに分類されます。

- 脊柱管(背骨の中央の管)が狭くなって脊髄や馬尾神経が圧迫される「馬尾型」

- 脊椎から外側へ出る神経根が圧迫される「神経根型」

- その両方が同時に起きる「混合型」

加齢のほか、姿勢の悪さ、運動不足による筋力低下、偏った食事、体に合わない寝具なども発症に関わる要因として挙げられます。

お仕事などで長時間座ることが多い方は要注意です!

クッションなどを活用して腰に負担の少ない姿勢を心がけましょう。

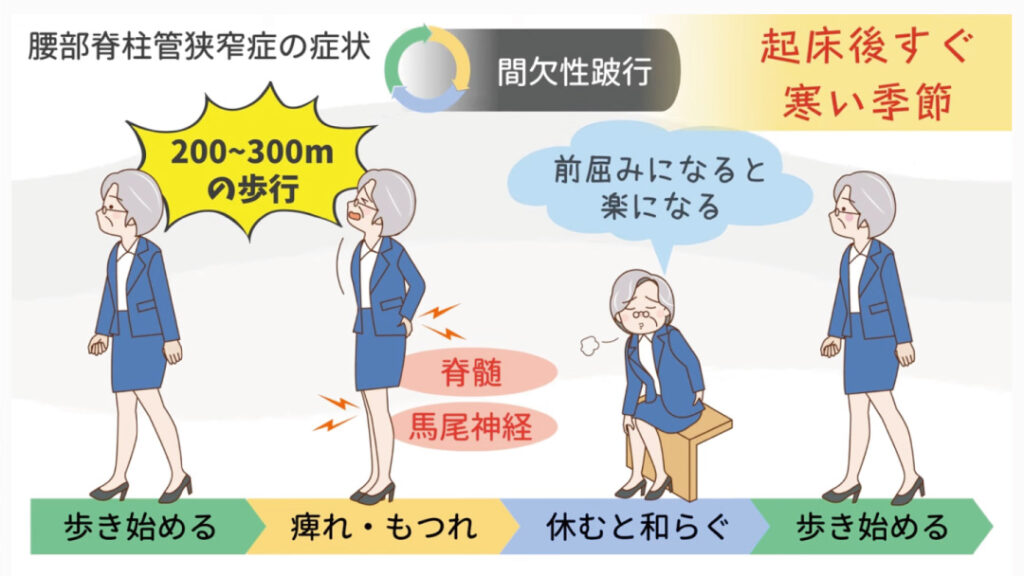

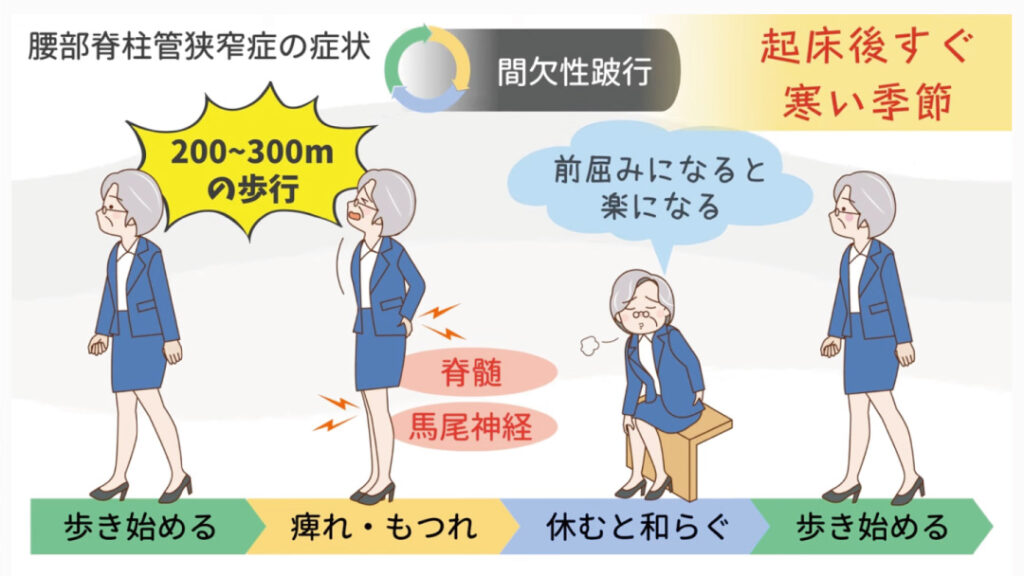

腰部脊柱管狭窄症の症状

腰部脊柱管狭窄症では、腰そのものの痛みはそれほど強くないことが多いです。背筋を伸ばして立ったり歩いたりすると脊柱管がさらに狭くなり、脊髄や馬尾神経が圧迫されて下肢のしびれや歩行時の足のもつれが出現します。これに対し、前屈(まえかがみ)になると脊柱管が広がって症状が軽くなるのが特徴です。発症していると200〜300メートルほど歩いただけで下肢のしびれや足のもつれが生じ、長距離を続けて歩くのが難しくなります。

前屈で症状がなくなるため、10分程度前かがみで休むと再び歩けるようになることがあり、歩行と休息を繰り返すこの状態は「間欠性跛行(かんけつせいはこう)」と呼ばれます。起床直後や寒い季節に症状が出やすい傾向もあります。一般的に筋力強化のための歩行運動は腰痛に有効とされますが、腰部脊柱管狭窄症では悪化させる恐れがあるため、強度を抑えた適度な運動が推奨されます。

病状が進行すると仰向けでも足のしびれが続き、横向きで背中を丸めた姿勢でしか眠れなくなることがあり、さらに排尿・排便障害を引き起こす場合もあります。類似の症状を呈する疾患としては腰椎椎間板ヘルニア、閉塞性動脈硬化症、糖尿病合併症などが挙げられます。

腰部脊柱管狭窄症の診断

診断は問診・身体診察に加え、レントゲン、MRI、脊髄造影や造影CTなどの画像検査を行い、それらの結果を総合して確定します。各検査が何のために行われるかもご案内します。

問診・身体診察

問診では「いつ・どんな状況で・どの部位が・どのように痛むか」を詳しく尋ね、得られた回答から腰痛・下肢痛・しびれの有無およびその位置や広がりを確認します。特に前述した間欠性跛行の有無は、腰部脊柱管狭窄症の診断において重要な手がかりとなります。身体診察では下肢の筋力低下や知覚障害の有無を評価して、神経機能の異常を確認します。

画像診断

画像検査では主にX線(レントゲン)とMRIを用います。X線撮影では腰椎の側弯やすべり症など骨の形の異常、骨折の有無、椎間板の高狭小化の有無、そして姿勢や動きによる腰椎の不安定性を評価します。必要に応じて、立位での背骨の配列を詳しく見るために立位全脊椎撮影を追加することもあります。MRIではX線だけでは分かりにくい脊柱管内での神経圧迫の有無やその程度を詳しく調べます。

「おやま整形外科クリニック仙台院」ではレントゲン、MRIの両方の検査が受けられます!

ペースメーカーや植え込み型除細動器などの体内金属機器が入っている方や、閉所恐怖症の方はMRI検査を受けられない場合があります。

脊髄造影、脊髄造影CT検査

脊髄造影(ミエログラフィー)および造影CTは、MRIだけでは診断が難しい場合や、手術前に腰椎の骨の状態を詳しく把握したいときに行われます。閉所恐怖症の方やペースメーカーなどの体内金属があるためにMRIが実施できない患者さんにも、これらの検査が適応となることがあります。一方で、過去に造影剤でアレルギー反応を起こした既往がある場合は、脊髄造影・造影CTを行えないことがあります。また、これらの検査は通常1泊2日程度の入院を要するため敬遠されがちですが、治療方針の決定に非常に重要な情報を得られるため、安易に検査を避けることはおすすめできません。

腰部脊柱管狭窄症の治療

腰部脊柱管狭窄症の治療法には、外科的手術を実施する場合と、外科的手術を実施しない保存療法で治療する場合の二種類があります。

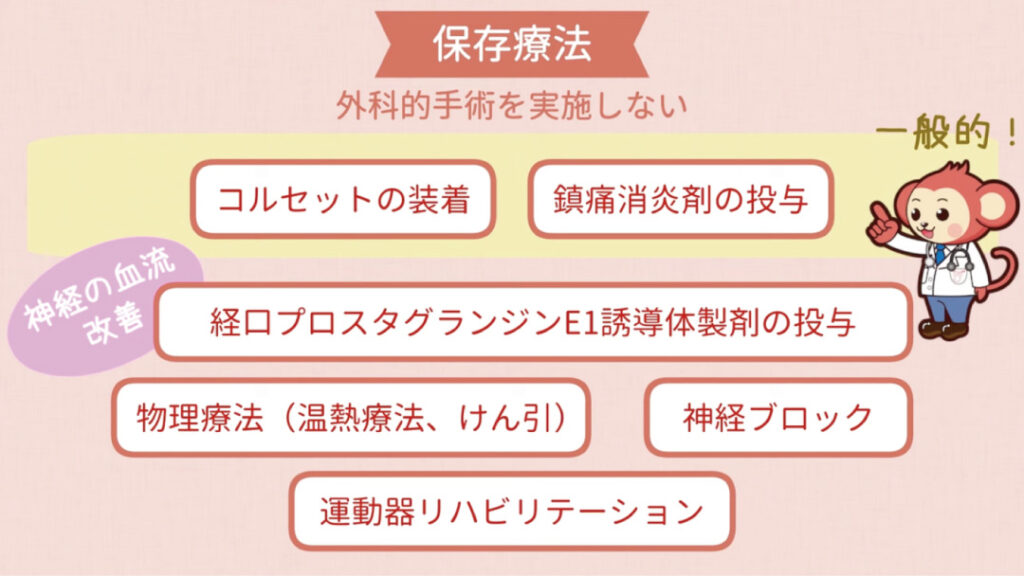

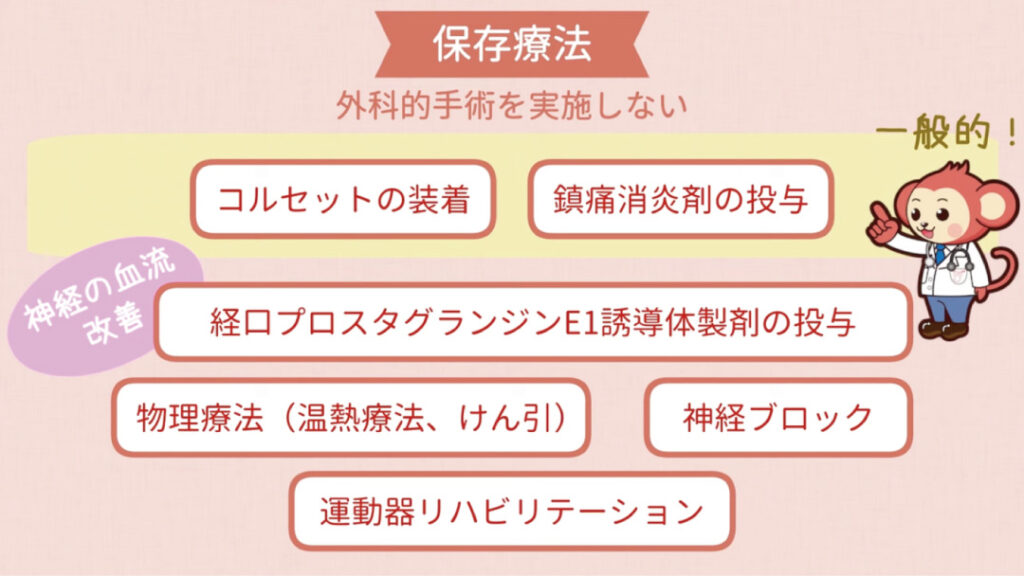

保存療法

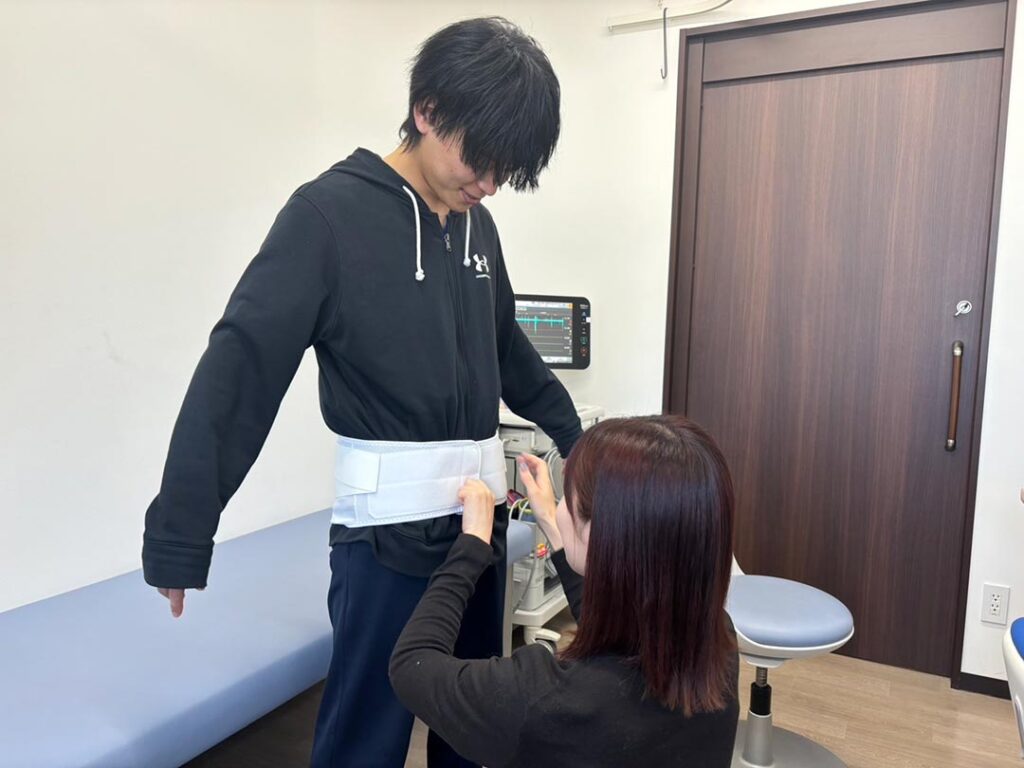

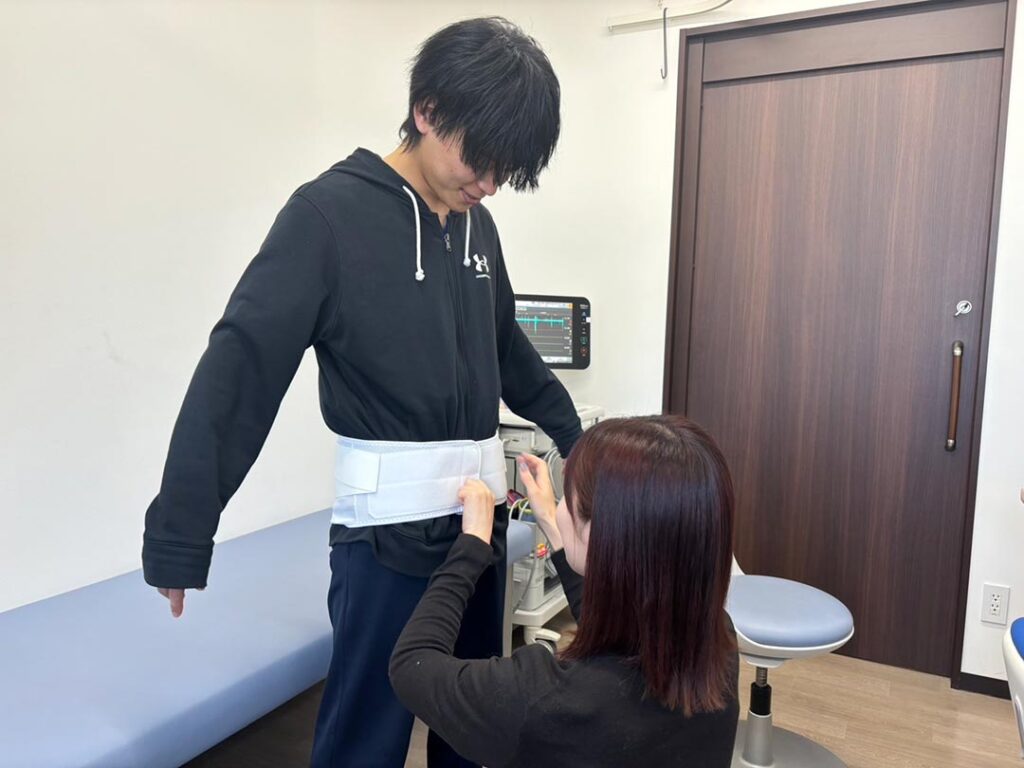

保存療法としては、痛み軽減のためのコルセット装着や鎮痛消炎薬の投与が基本です。経口プロスタグランジンE1誘導体製剤を用いて神経の血流を改善し、下肢のしびれや疼痛を軽減することもあります。さらに温熱療法や牽引などの物理療法や、神経ブロックなどの注射療法を併用することがあります。薬物療法と並行して運動器リハビリテーションにより脊椎周囲の筋力強化やストレッチを行い、症状の改善を図ります。これらの保存療法で十分な効果が得られず、歩行距離の著しい短縮や日常生活動作の障害、筋力低下や排尿・排便障害などが出現した場合には、外科的手術を検討します。

看護師が正しいコルセットの装着方法を指導いたします。わからないことがあれば遠慮なくご相談ください!

外科的手術

数か月にわたる保存療法で改善が得られない場合、疼痛やしびれが強い場合、下肢筋力の低下や膀胱直腸障害を認める場合には手術適応となります。腰部脊柱管狭窄症の手術は大きく除圧術と固定術の二種類に分かれます。

除圧術は椎弓の一部や肥厚した黄色靭帯など神経を圧迫する構造を切除して脊柱管を拡大する手技です。通常、2椎間までであれば内視鏡を用いた低侵襲手術が選択されることが多く、患者への負担が小さいのが特徴です。入院期間は概ね1週間、日常生活への復帰は手術後2〜3週間程度が目安とされています。

固定術は腰椎すべり症や側弯など不安定性や変形を伴う症例に対し、脊柱管の拡大に加えて椎間の安定化や変形修正を目的にスクリューやロッド等で脊椎を固定する手術法です。固定術後は通常10〜14日程度で退院可能で、日常生活復帰までは概ね1〜2か月を要します。

腰部脊柱管狭窄症の予防

腰部脊柱管狭窄症の予防には、腰に負担をかけない動きと、背骨をほどよく動かすことが大切です。年だからとあきらめずに、姿勢・運動・生活の工夫で予防できます。ポイントは次の通りです。

- 姿勢:腰に負担がかかる姿勢や動きはできるだけ避けましょう。重いものを持つときや繰り返し前かがみになると腰に負担がかかります。

- 運動:長時間のデスクワークでは猫背になりやすく、椎間板に負担がかかります。1時間に1回は立ち上がって歩く、ストレッチをするなど小休止を入れましょう。背骨を適度に動かすことも重要です。仰向けで膝を抱えて腰を丸める動きや、うつ伏せで軽く腰を反らす運動など、簡単なストレッチを習慣にして背骨を柔らかく保ちましょう。

- 生活:立ち仕事で腰を反らし続けると別の負担がかかります。適宜座って休む、作業姿勢を工夫するなど長時間の同一姿勢を避けましょう。

これらを日常に取り入れるだけで腰への負担を減らし、腰部脊柱管狭窄症の予防につながります。

当クリニックでは理学療法士が正しい運動指導を行っています。

お気軽にご相談ください!

医師のアドバイス・まとめ

今回は腰部脊柱管狭窄症について詳しくお話しました。整形外科でよく見る病気ですが、「10分も歩けない」という状態は特に注意が必要です。こうした方は将来、歩ける距離がさらに短くなったり、足の力が抜けたり、おしっこの出にくさなど麻痺の症状に進む可能性があります。もし自分や身内で「10分も歩けない」と感じる人がいたら、できるだけ早く整形外科を受診して、腰部脊柱管狭窄症の検査を受けるようにしてください。

おやま整形外科クリニック仙台院での治療費の例

| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |

|---|---|---|---|

| 初診の診察 レントゲン(6方向) 処方箋 | 約900円 | 約1,780円 | 約2,670円 |

| 再診の診察 物理療法 (電気治療、ウォーターベット) | 約110円 | 約220円 | 約330円 |

| 再診の診察 運動器リハビリ (理学療法士) | 約450円 | 約890円 | 約1,340円 |

| 初診の診察・レントゲン(6方向)・処方箋 |

| 1割負担:約900円 |

| 2割負担:約1,780円 |

| 3割負担:約2,670円 |

| 再診の診察・物理療法 (電気治療、ウォーターベット) |

| 1割負担:約110円 |

| 2割負担:約220円 |

| 3割負担:約330円 |

| 再診の診察・運動器リハビリ(理学療法士) |

| 1割負担:約450円 |

| 2割負担:約890円 |

| 3割負担:約1,340円 |