【変形性膝関節症】膝の痛みにはどんな原因と治療法が?整形外科医が監修して解説!

いたたたた……。最近膝が痛むんですよね

大変ですね。実は、女性は膝が痛くなりやすいんですよ。

え!そうなんですか⁉確かに膝の痛みを訴える女性の患者さまが多い気がします。

今日は変形性膝関節症について解説していきます!

膝の痛みの原因の中で最も一般的なのが、変形性膝関節症です。今回は、この変形性膝関節症の原因について説明し、軽症と重症の場合それぞれの治療法や、治療にかかるおおよその費用について簡単にご紹介します。

変形性膝関節症とは

変形性膝関節症は、膝関節にある軟骨がすり減り、その下の骨が露出して骨同士がぶつかることで痛みが生じたり、膝の形が変形してしまう病気です。発症しやすいのは、家族に変形性膝関節症の方がいる方や、高齢の方、肥満の方、そして女性が多いとされています。統計的にも、男性に比べて女性の発症率は約2倍と高くなっています。

女性が変形性膝関節症を発症しやすい主な理由として、

- 筋力の不足

- 内股の姿勢

- 女性ホルモンの影響

が挙げられます。一般的に女性は男性よりも筋力が弱く、内股になりやすいため、膝の内側に負担がかかり、変形しやすいとされています。さらに、女性ホルモンの一種であるエストロゲンは閉経後に減少し、それによって軟骨や骨が弱くなることが要因の一つと考えられています。

一方で、女性ホルモンを補うことで骨の強度が保たれることが分かっています。実際に、骨粗鬆症(こつそしょうしょう)の治療薬には女性ホルモンに似た成分が含まれているものもあり、女性ホルモンは骨の健康に深く関わっています。

気になる方は、まずは整形外科を受診することをおすすめします。医師の診察を受け、必要に応じてレントゲン検査を行い、現在の膝の状態を確認しましょう。

レントゲン写真のポイント

大腿骨(だいたいこつ)という太ももの骨と、脛骨(けいこつ)というふくらはぎの骨の間の“軟骨がすり減っていないかどうか”、“骨が変形していないかどうか”を確認します。

変形性膝関節症の治療

現在の医学では、一度変形した軟骨や骨を元の状態に戻すことはできません。 そのため、治療の主な目的は、痛みをできるだけ軽減し、和らげることになります。

軽症の場合

軽症の患者さまは、手術をせずに治療を行う「保存療法」を選択することが一般的です。この保存療法では、次の3つのステップを順番に進めていきます。

ここでの目的は、膝への負担を軽減することです。具体的には、体重を減らしたり、太ももの筋力を強化することで、膝にかかる負担を和らげることができます。まず、肥満の方は減量を目指しましょう。体重を減らすだけで膝への負担が軽減され、痛みが和らぐこともあります。さらに、減量の過程でランニングなどの運動を取り入れることで、大腿四頭筋(太ももの筋肉)が鍛えられ、その働きによって膝の負担がさらに軽減されます。

食事管理においては、糖質だけを制限するような極端なダイエットではなく、バランスの取れた食事を意識しながら、全体的な摂取カロリーを抑える方法が理想的です。間食を習慣にしている方は、まずはおやつを控えることから始めてみましょう。

ここからはクリニックでの治療です。痛みが続く場合、まずは鎮痛剤を処方してもらいます。鎮痛剤は「炎症を抑えることで痛みを和らげる」働きがあります。変形性膝関節症の痛みは、膝の軟骨やその周囲に生じる炎症が原因となっているため、炎症を抑える薬を中心に、内服薬や外用薬を用いた治療を行います。さらに、リハビリで温熱療法やマッサージを受けることも痛みを和らげるのに効果的です。

鎮痛剤の内服や外用薬でも痛みが改善しない場合は、関節内に直接注射を行うことで、痛みを和らげることができます。具体的には、関節の潤滑を助けるヒアルロン酸、痛みを抑える局所麻酔薬、強い抗炎症作用のあるステロイド剤などを注射します。これらの成分は約2~4週間で体に吸収されるとされているため、短い場合は1~2週間に1回、通常は1~2カ月に1回のペースで行われます。症状や使用する薬剤によって効果の持続期間は異なりますが、「約1年間効果が続く」とする報告もあります。

また、近年注目されている治療法の一つに「PRP療法」があります。これは自己血液由来の成分を利用した治療で、大谷翔平選手や田中将大選手など、多くのプロ野球選手が肘や肩の治療に使用していることでも知られています。

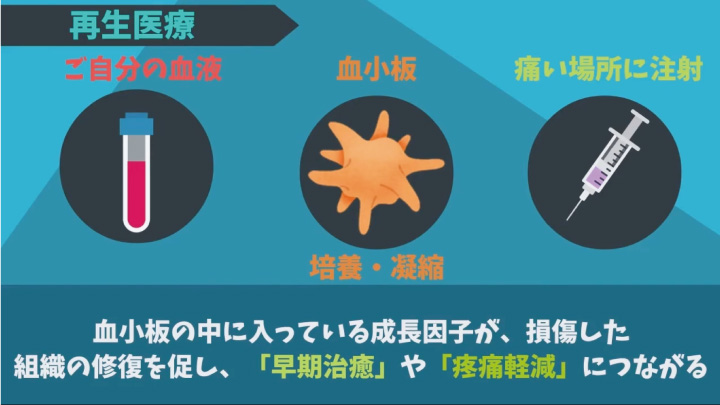

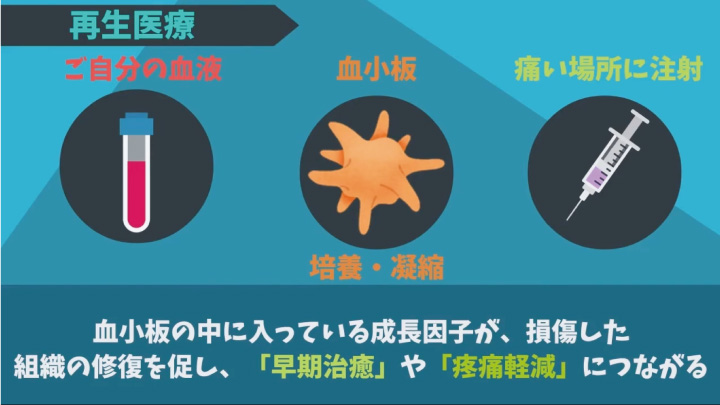

PRP療法とは

再生医療の一種で、自身の血液から血小板を取り出し、培養・濃縮したうえで痛みのある部位に注射する治療法です。血小板に含まれる成長因子が損傷した組織の修復を促し、「治癒の促進」や「痛みの軽減」に効果があるとされています。重要なのは、この治療が変形の初期段階で行われることが必要という点です。

変形が進行すると、いくら自分の成長因子を投与しても、組織を修復する力が負けてしまい、効果を発揮できません。

興味のある方は、症状が悪化する前にクリニックへお越しください!

重症の場合

これまでの治療で十分な効果が得られない方、レントゲンで骨の変形が進行しているのが確認できた方は、重症に分類される可能性が高いです。その場合、手術を検討することも選択肢の一つとなります。手術には、大きく分けて次のような方法があります。

関節鏡術

この手術では、膝関節に約6mmほどの小さな穴を2〜3か所開け、「関節鏡」と呼ばれるカメラや専用の器具を挿入します。カメラを使って変形した軟骨や半月板などの状態を確認し、痛みの原因となっている部分を取り除いたり、処理したりする手術です。

入院期間は個人差がありますが、一般的には約10日ほどとされています。この手術のメリットは、体への負担が少なく、傷跡も最小限に抑えられることです。ただし、この手術は「手術が必要な患者さまの中でも比較的軽症の方」に適しており、すべてのケースで効果が得られるわけではありません。

高位脛骨骨切術

変形性膝関節症による痛みは、変形した骨に体重がかかることで生じます。高位脛骨骨切り術の目的は、「体重がかかる部位を、健康な軟骨がある部分へ移動させること」です。

この手術では、骨に切り込みを入れ、クサビ状の人工骨を挟み込み、それを金属で補強します。これにより骨の角度を矯正し、体重がかかる位置を健康な軟骨がある部分へ移動させることで、痛みを軽減または解消することが可能になります。

多くの場合、この手術の約1年後に固定していた金属を取り除く手術が必要となり、再び入院することになります。1回目の入院期間は、およそ3~4週間です。

人工関節置換術

関節の変形が中等度以上に進行している場合は、人工関節の手術を行います。この手術には、変形した部分のみを人工関節に置き換える「単顆置換術」と、関節全体を人工関節に置き換える「全置換術」があります。

人工関節置換術のメリットは、手術後20~30年にわたって効果が持続し、日常生活を痛みなく送れるだけでなく、スポーツも可能になることです。入院期間は通常3~4週間程度です。

また、片膝の手術後にもう片方の膝も手術を希望する場合、一般的には約半年ほど間をあけて行うことが多いですが、人工関節の手術に慣れた病院では両膝を同時に手術することもあります。

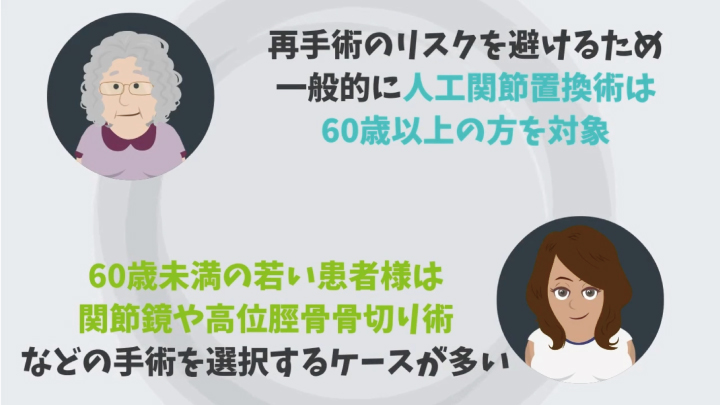

デメリットとしては、人工関節の耐用年数が20~30年であるため、その後入れ替え手術が必要になる可能性があることです。そのため、再手術のリスクを考慮し、一般的には60歳以上の方が対象となります。60歳未満の比較的若い患者様には、関節鏡手術や高位脛骨骨切り術など、別の手術方法が選択されるケースが多くなっています。

注意点

手術前には傷の治癒を促進するため、必ず禁煙を行いましょう。また、骨粗鬆症の治療を受けている方は、骨の再生を妨げる可能性があるため、必ず主治医に報告してください。

手術後は体重の増加に注意し、適度な運動で筋力を増やし、健康的な食生活を心がけましょう。特に、骨の生成に良いとされる大豆、牛乳、魚などを取り入れたバランスの取れた食事を意識してください。

最近では「骨に良いとされるサプリメント」が市販されており、患者さまから「これを飲んだ方がいいですか?」という質問をよくいただきます。しかし、残念ながら、これらのサプリメントが医学的に効果があることは証明されていません。購入を検討する前に、必ず病院やクリニックで相談してください。

SNSやテレビの情報に惑わされないようにしましょう!

医師のアドバイス・まとめ

変形性膝関節症は、加齢や生活習慣が影響し、誰にでも発生しうる膝の疾患です。病状の進行具合により治療法は異なりますが、早い段階での運動療法や食生活の改善など、自分で取り組める対策が多数あります。もし痛みが持続する場合は、整形外科で薬物療法やリハビリ、注射治療などを段階的に行い、症状の改善を目指すことが重要です。また、重症化していても、適切な外科的治療により日常生活の快適さを取り戻すことが可能です。気になる症状がある場合は、早めに医師の診察を受け、適切な対策を講じることをお勧めします。

仙台にお住まいの方は『おやま整形外科クリニック仙台院』にお気軽にご相談ください!

おやま整形外科クリニック仙台院での治療費の例

| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |

|---|---|---|---|

| 初診の診察 レントゲン(6方向) 処方箋 | 約900円 | 約1,780円 | 約2,670円 |

| 再診の診察 物理療法 (電気治療、ウォーターベット) | 約110円 | 約220円 | 約330円 |

| 再診の診察 運動器リハビリ (理学療法士) | 約450円 | 約890円 | 約1,340円 |

| 初診の診察・レントゲン(6方向)・処方箋 |

| 1割負担:約900円 |

| 2割負担:約1,780円 |

| 3割負担:約2,670円 |

| 再診の診察・物理療法 (電気治療、ウォーターベット) |

| 1割負担:約110円 |

| 2割負担:約220円 |

| 3割負担:約330円 |

| 再診の診察・運動器リハビリ(理学療法士) |

| 1割負担:約450円 |

| 2割負担:約890円 |

| 3割負担:約1,340円 |