痛風の原因と症状を徹底解説!予防と対処法もわかりやすく紹介

痛風(つうふう)とは、血液中の尿酸(にょうさん)という物質が増えすぎて、関節にたまり、炎症や激しい痛みを起こす病気です。

特に足の親指の付け根に、突然強い痛みと腫れが現れることが多いです。

では、痛風の原因である「尿酸」って、いったい何なのでしょうか?

皆さんは「尿酸」に、どんなイメージをお持ちですか?

「ビールを飲むと増える」「ウニやイクラを食べすぎると良くない」――そんな情報を知っている方も多いかもしれません。

また、健康診断の血液検査で「尿酸値が高いですね」と医師に言われた経験はありませんか?

若い頃は問題なかったのに、年齢を重ねるごとに検査項目で引っかかることが増え、「精密検査を受けてください」と言われて不安になった方も少なくないはずです。

この記事では、「尿酸値が高い」と指摘されて不安を感じている方に向けて、

まずは「尿酸とは何か?」「どのように体内で作られるのか?」といった基礎知識をわかりやすく解説します。

さらに、尿酸値が高くなると身体にどのような影響があるのかについても、丁寧にご紹介していきます。

尿酸とは

尿酸――それは、知らず知らずのうちに私たちの体内で生まれている“老廃物”。

実はこれ、古くなった細胞が壊れ、新しい細胞と入れ替わるたびに発生しているものなんです。つまり、私たちが生きている限り、尿酸は常に体内で作られているということです。

ちょっと面白い話をすると、この尿酸、最初に発見されたのは「膀胱結石の中」。昔の医学者たちが石の正体を調べていたときに、「なんだこの結晶は!?」と見つけたのが、まさに尿酸だったんですね。

名前からしてなんだか厄介そうに聞こえますが、尿酸そのものは決して“悪者”ではありません。むしろ正常な新陳代謝の証で、体にとって自然な存在なのです。

ただし――

問題なのは、“多すぎる”とき。

本来、尿酸は体の中で作られても、腎臓や腸からきちんと排泄されることでバランスが保たれています。でも、食生活の乱れやストレス、生活習慣の変化などでこのバランスが崩れると、体内に尿酸がたまりすぎてしまいます。そしてそれが、痛風などの思わぬ不調の引き金になるのです。

尿酸の生成から排出までの流れ

尿酸は「プリン体」という物質を原料として作られます。プリン体は、人間のエネルギー源である「核酸(DNAやRNAなど)」が分解された際にできる、いわば“残りかす”のようなものです。私たちが食事をして消化・代謝を行い、体を動かしてエネルギーを使う過程で核酸が分解され、そこからプリン体が生まれます。

このプリン体は肝臓でさらに分解されて、最終的に尿酸となります。正常な体の働きでは、この尿酸は血液によって腎臓に運ばれ、尿として体外に排出されるか、一部は腎臓で再吸収されて体内に戻る、という流れでバランスが保たれています。

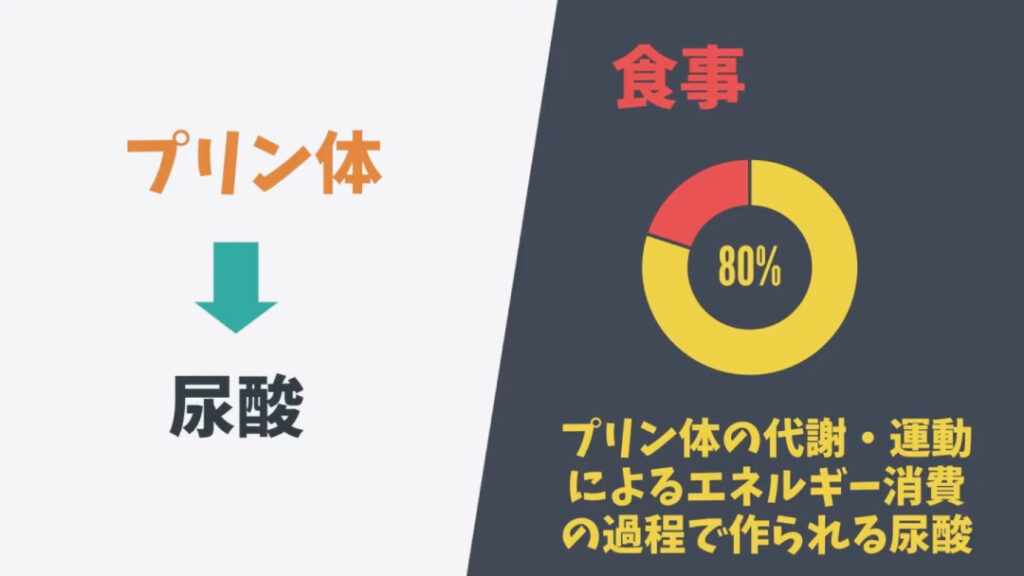

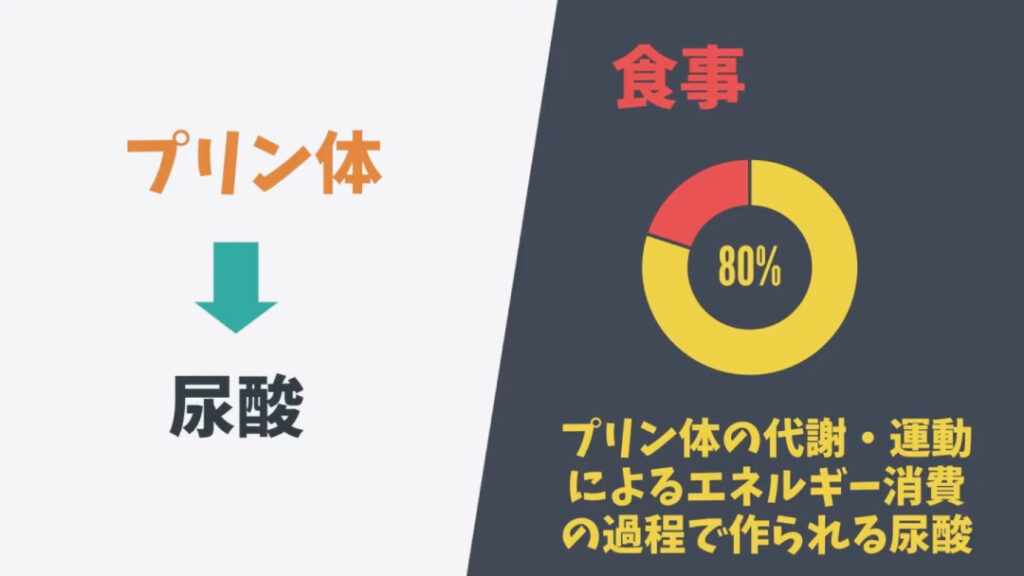

尿酸とプリン体の関係

先ほどお伝えした通り、尿酸のもととなるのは「プリン体」です。そのプリン体の代謝や、運動などによるエネルギー消費の過程で生じる尿酸は、全体の約80%を占めています。一方、残りの約20%は、日々の食事に含まれるプリン体によって作られています。

つまり、私たちが食べるものに含まれるプリン体が尿酸の約2割に関与している一方で、実は尿酸の約8割は、もともと体の中に存在するプリン体から作られているのです。こう聞くと、食事よりも体内由来の方が圧倒的に多いという点は、少し意外に感じられるのではないでしょうか。

食事由来の尿酸が、全体の20%しか占めていないのは意外ですね!

ちなみに……プリン体が多く含まれる食品は以下の通りです!

好きなやつばっかりだ!

尿酸値とは

尿酸は血液や尿の中に溶けた状態で体内に存在しています。このうち、尿に含まれる尿酸は、排尿とともに体の外へと自然に排出されます。一方で、健康診断などで測定される尿酸の数値は血液中にある尿酸の量で、専門的には「血清尿酸値(けっせいにょうさんち)」と呼ばれています。

多くの動物では、尿酸はスムーズに尿から排出されますが、人間をはじめとする一部の霊長類では、尿酸が体内にたまりやすいという特徴があります。そのため、尿酸の量が健康に大きく影響することから、「尿酸値」は健康診断の重要なチェック項目の一つとして扱われているのです。

尿酸値の基準値(適正値)

尿酸値の単位には“血液1デシリットル中に何mgの尿酸が存在しているか”ということを表す「mg/dL」が使われています。そして健康診断などでの尿酸値の正常範囲は一般的に

- 成人男性…3.4~7.8mg/dL

- 成人女性…2.4~5.6mg/dL

この数値は、「血中溶解量」と呼ばれる、血液中で物質が無理なく溶けていられる上限値を基準に設定されています。尿酸の場合、その限界は 7.0mg/dL とされており、これを超えると健康に悪影響を及ぼす可能性があると考えられています。

尿酸値が7.0mg/dLを上回った場合、体にはどのような不調や影響が現れるのでしょうか?

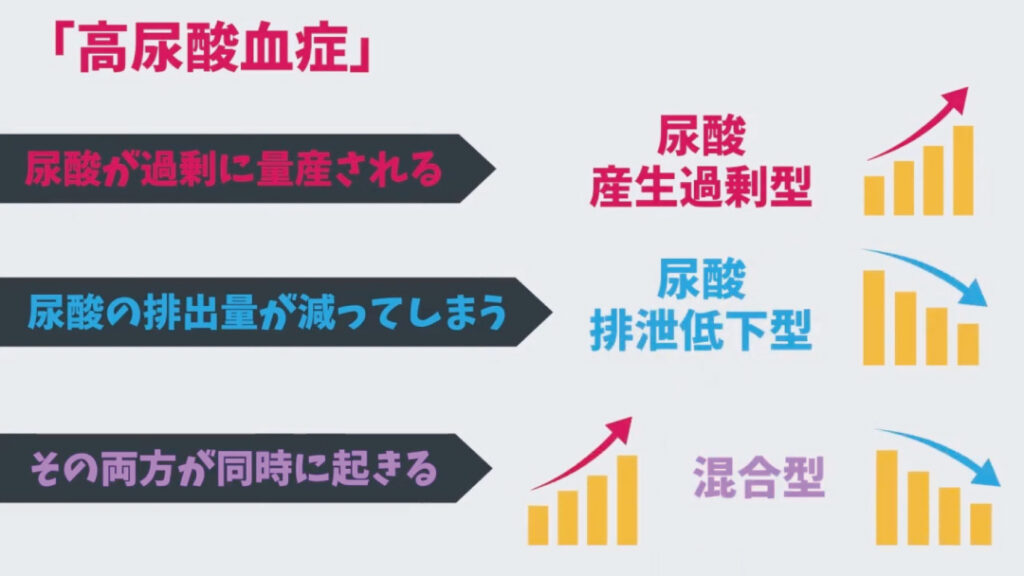

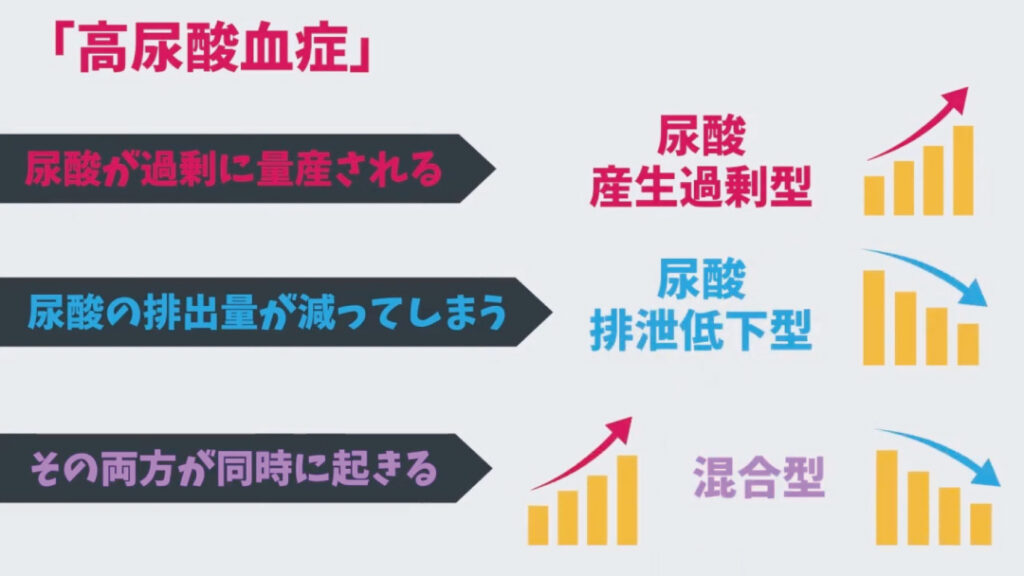

高尿酸血症について

体内でつくられる尿酸の量と、尿として体の外に排出される尿酸の量は、通常ほぼ同じであり、そのバランスによって尿酸値は一定に保たれています。

しかし、このバランスは日々の生活習慣によって崩れてしまうことがあります。

- 尿酸が過剰に量産される

- 尿酸の排出量が減ってしまう

- その両方が同時に起きる

このような状態になると、体の中に尿酸が溜まりやすくなり、排出が追いつかなくなってしまいます。こうして引き起こされるのが「高尿酸血症」と呼ばれる病気です。高尿酸血症には大きく分けて3つのタイプがあり、それぞれ「尿酸産生過剰型」「尿酸排泄低下型」「混合型」と呼ばれています。

高尿酸血症は、女性よりも男性に多く見られることがわかっています。これは、女性ホルモンに「尿酸の排出を促進する働き」があるためで、女性では尿酸値が上がりにくく、高尿酸血症の発症も比較的少ないとされています。

女性が羨ましいですね……

高尿酸血症が引き起こすさまざまなトラブル

先ほどご説明したように、血中の尿酸値が7.0mg/dLを超えると高尿酸血症と診断されます。この状態が長く続くと、尿酸が血液中で溶けきれずに結晶化してしまいます。この尿酸の結晶こそが、さまざまな健康トラブルの根本的な原因となるのです。

たとえば、関節内で尿酸が結晶化すると、「痛風」と呼ばれる強い痛みを伴う病気になります。痛風は、風が吹くだけでも耐えられないほどの激しい痛みが出ることもあるほどです。

また、尿酸の結晶が腎臓にたまると、「痛風腎」と呼ばれる腎機能の低下を引き起こす病気につながります。老廃物をろ過する腎臓の働きが弱まり、進行すると「腎不全」を起こし、放置すると将来的に透析が必要になる可能性もあります。

さらに、尿管などの尿路に結晶が沈着すると、「尿管結石」を引き起こすことがあり、これも非常に強い痛みを伴います。

血中尿酸値が7.0mg/dLを超える高尿酸血症が続くと、尿酸が結晶化し、関節では激しい痛みを伴う痛風、腎臓では腎機能低下や腎不全(透析の可能性あり)、尿路では尿管結石などを引き起こします。

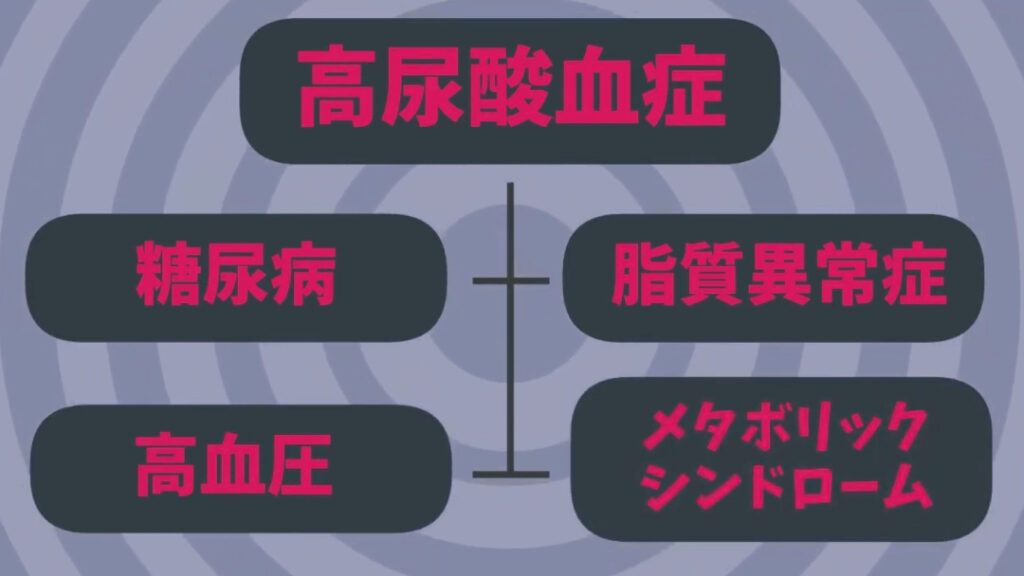

高尿酸血症の本当の怖さとは

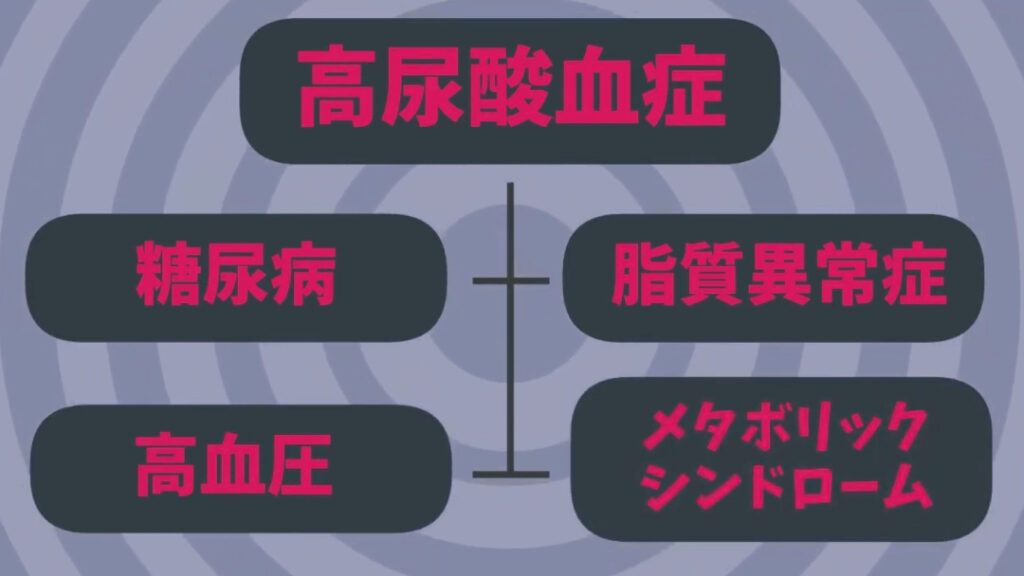

このように“蓄積された過剰な量の尿酸が結晶化することによって発症する病気”だけではなく、高尿酸血症は以下のように様々な病気を引き起こすと言われています。ここに高尿酸血症の本当の怖さがあるのです。

- 糖尿病

- 脂質異常症

- 高血圧

- メタボリックシンドローム

高尿酸血症のもう一つの大きな怖さは、「自覚症状がほとんどない」点です。多くの場合、年に一度の健康診断で初めて指摘されますが、症状がないため放置されやすく、その結果、動脈硬化の進行や脳卒中・心臓病といった命に関わる重い合併症へとつながる危険性が高まります。知らないうちに病状が悪化し、命の危機に近づいてしまうことは非常に恐ろしいことです。

恐ろしいですね……

高尿酸血症は、ウニやイクラなどの高プリン体食品やアルコールの過剰摂取など、日常のちょっとした生活習慣の乱れからも発症する可能性があります。健康を守るためには、日々の小さな注意の積み重ねが欠かせません。健康診断で尿酸値の異常を指摘された場合は、生活習慣を見直す良い機会ととらえ、バランスのとれた食生活を心がけましょう。また、早めに医療機関を受診し、必要に応じて薬による尿酸値コントロールを行うことが重要です。

手遅れになる前に、早めの受診がおすすめです!

医師のアドバイス・まとめ

今回は、健康診断でもよく話題になる「尿酸値の本当の怖さ」についてお伝えしました。

近年の研究では、尿酸値は生活習慣だけでなく、遺伝的な要因、つまり「体質」による影響も大きいことが分かっています。

参考データ

Major,T.J.et al.(2018).“Evaluation of the diet wide contribution to serum urate levels: meta-analysis of population based cohorts” BMJ ,363:k3951.

言い換えれば、尿酸値が上がりやすい体質の方は、生活習慣を改善しても思うように数値が下がらない場合があります。そのようなときこそ、私たち医師の出番です。適切な薬の使用によって、効率よく尿酸値をコントロールすることが可能です。

尿酸値が気になる方は、自己判断で放置せず、お近くの医療機関で早めにご相談ください。

「おやま整形外科クリニック仙台院」でも処方が可能です。お気軽にご相談ください!

せんだい整形外科クリニックでの治療費の例

| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |

|---|---|---|---|

| 初診の診察 レントゲン(6方向) 処方箋 | 約900円 | 約1,780円 | 約2,670円 |

| 再診の診察 物理療法 (電気治療、ウォーターベット) | 約110円 | 約220円 | 約330円 |

| 再診の診察 運動器リハビリ (理学療法士) | 約450円 | 約890円 | 約1,340円 |

| 初診の診察・レントゲン(6方向)・処方箋 |

| 1割負担:約900円 |

| 2割負担:約1,780円 |

| 3割負担:約2,670円 |

| 再診の診察・物理療法 (電気治療、ウォーターベット) |

| 1割負担:約110円 |

| 2割負担:約220円 |

| 3割負担:約330円 |

| 再診の診察・運動器リハビリ(理学療法士) |

| 1割負担:約450円 |

| 2割負担:約890円 |

| 3割負担:約1,340円 |